Figma:重新定义创造

前言#

2025年7月31日,设计协作平台 Figma 在纽约证券交易所成功上市,首日股价飙升至115.5美元,较33美元的发行价上涨超过250%,市值突破470亿美元。

这一表现不仅远超市场预期,更让人回想起不到两年前,Adobe 因监管压力取消以200亿美元收购 Figma 的计划。Figma 如今的独立上市估值,已远远超越了彼时的收购价。

一家许多人未曾使用过的设计工具,为何能在公开市场上获得如此疯狂的认可?它是靠讲故事征服资本,还是凭产品和技术说服用户?

本文将从两个维度出发 —— 精益产品设计与生产力平权,解读 Figma 如何凭借对协作方式、设计理念和底层技术的彻底重构,掀起了一场数字时代的创意革命。

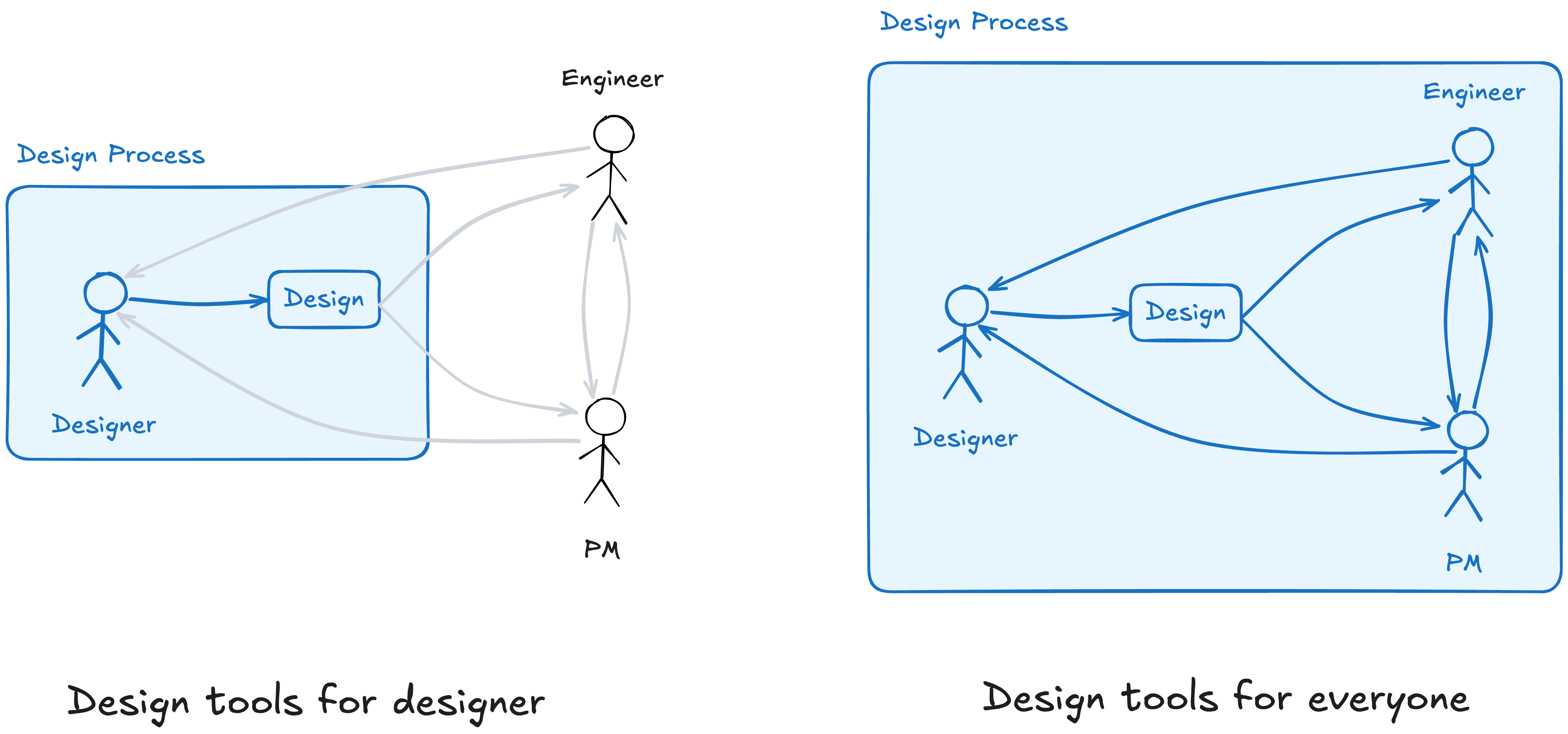

精益产品设计:为设计过程中的每个人打造#

精益思想源于二十世纪丰田的生产方式,其核心是通过彻底消除运营过程中的一切“浪费”,从而优化资源、缩短生产周期,并快速响应客户需求。伴随互联网的普及,软件的在线分发大大缩短了发布周期,这让过去以交付实体产品为成果的传统设计方式遇到了前所未有的挑战。

在这种背景下,精益思想被延伸至软件开发领域,催生了精益产品设计的理念。它倡导一种理想的协作模式:由软件工程师、产品经理、设计师等不同学科的成员组成跨职能团队,从项目开始就持续、深度地协作,通过频繁沟通与共同创作来打破部门“筒仓”,消除将设计文档“扔过墙”的低效工作方式。

然而,在长达十年的时间里,这种先进的协作理念,却受限于当时割裂、孤立的工具链。先进的思想匹配不到合适的生产工具,导致了一系列难以解决的障碍,催生了巨大的“浪费”:

-

工具的独立性,加剧了组织的筒仓效应

在过去,设计流程的各个环节相互独立。低保真原型在 Balsamiq 上完成,高保真界面依赖仅支持 macOS 的 Sketch,而流程文档则散落在 Google Docs 或邮件中。工具链的割裂,让跨职能团队的持续协作难以实现,客观上固化了部门间的壁垒。 -

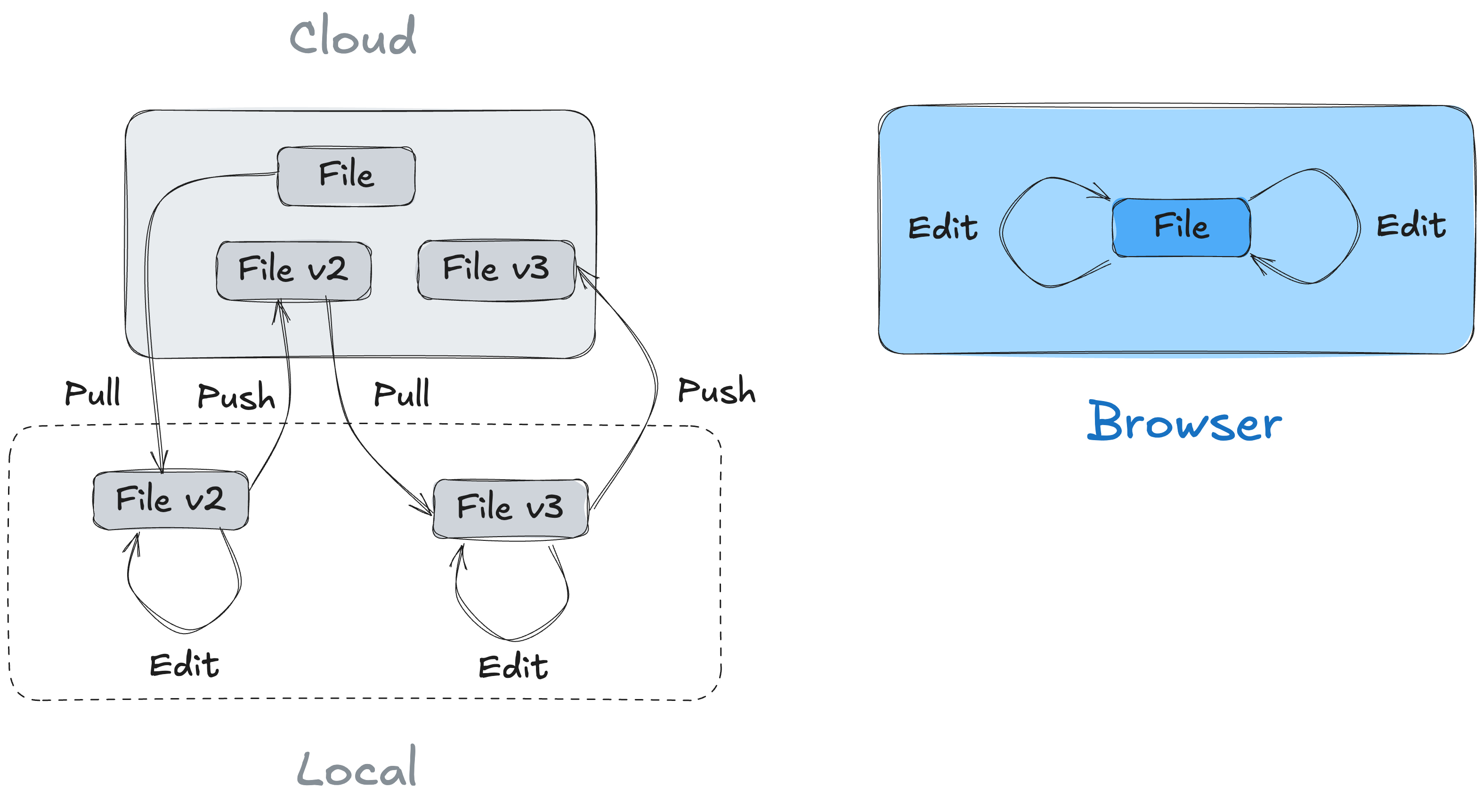

本地文件模式,是扔过墙文化产生的主要原因

精益理念要求建立团队的共同理解,但以 Sketch 为代表的本地文件模式,迫使团队退回到“交付物业务”。设计师在本地完成 v2_final_final.sketch 后,不得不将文件导出,再交付给产品和工程团队。文件的传输过程,正是信息丢失、版本冲突和误解频发的开始,它本身就是“扔过墙”这一低效行为的直接体现。 -

设计交付环节的脱节,是产品开发中最大的浪费

当设计稿需要交付给工程师时,其“浪费”问题十分突出。设计师需耗费大量时间,以 PDF 或静态图片的形式,手动进行标注和切图。工程师则难以准确还原,导致产品实现偏差频发,造成大量返工。这些未经有效验证和顺畅实现的设计,本质上就是一种巨大的“设计库存”,与精益思想消除浪费的核心相悖。

Figma的出现,并非只是发布了一款新工具,而是为精益产品设计的理念提供了它所必需的、真正可行的技术基础。 它通过云端实现了思想与工具的统一,精准地解决了上述所有问题:

-

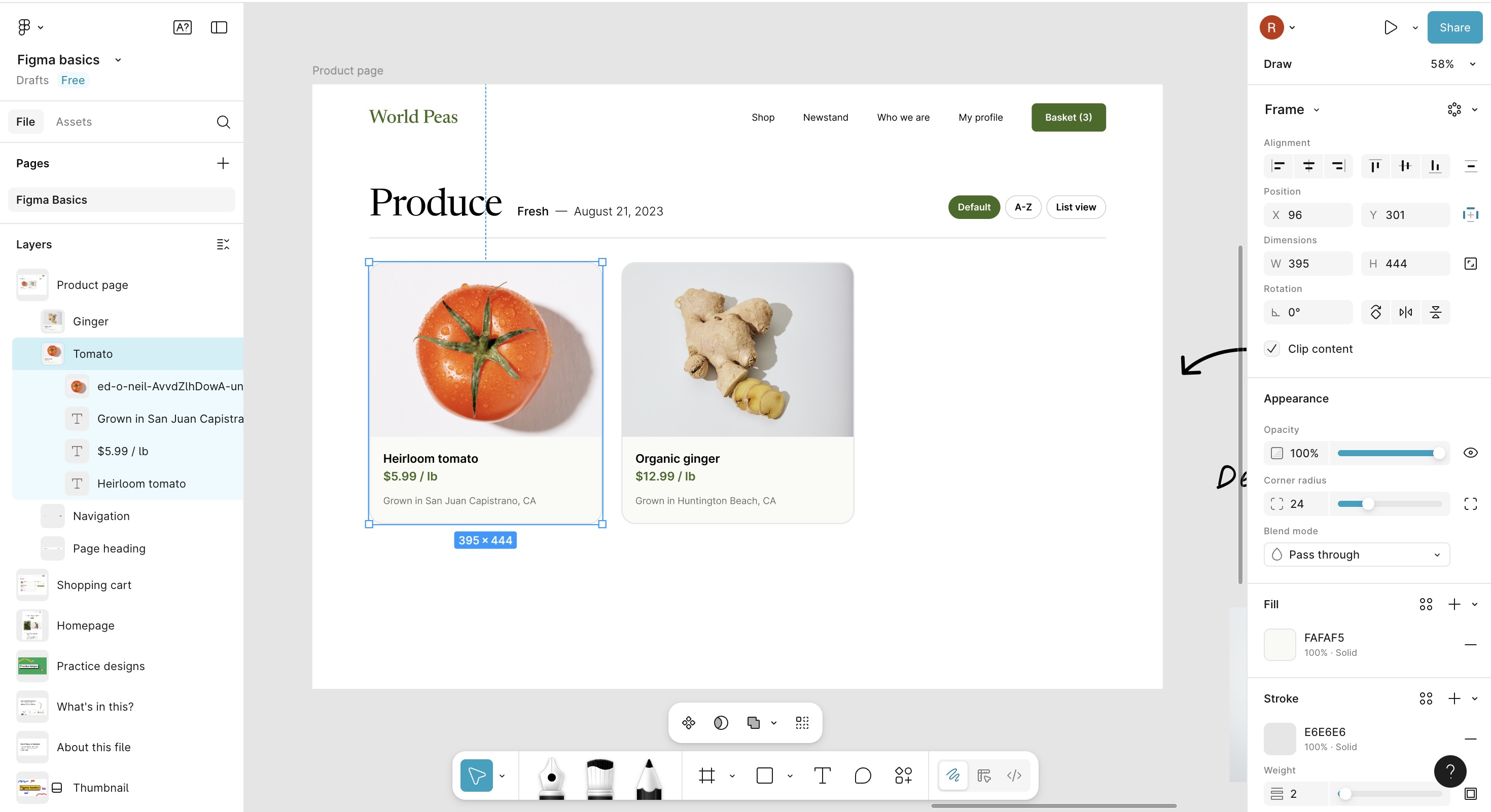

用唯一真实信息源打破独立与筒仓

Figma 将设计、原型、评论与交付融于一体,任何人通过一个链接即可在浏览器中访问。它从根本上消除了因工具割裂而产生的组织壁垒,让跨职能团队终于有了一个统一的工作平台。 -

用实时协作终结扔过墙的文化

云端的实时同步与自动版本历史,彻底解决了本地文件和 final_final 这样混乱的版本命名问题。团队可以围绕同一画布进行持续的沟通和创作,而不是来回传递孤立的文件。协作模式从异步的“文件交付”,转变为同步的“在线沟通”。 -

用无缝交付弥补设计与工程的脱节

内置的评论、原型和交付模式(Dev Mode),让反馈和获取设计规范变得前所未有的顺畅。它将设计师与工程师紧密连接在同一流程中,最大限度地减少了因沟通不畅造成的误解和返工,从源头上消除了“设计库存”的浪费。

归根结底,Figma 的巨大成功,在于它不仅仅解决了设计师的工具问题,更重要的是,它让“精益产品设计”这一先进的协作哲学,从一个理想的概念,变为了团队日常工作中可以执行的现实。

生产力平权:设计工具,不仅适用于设计师#

用一句古文解释“平权”,便是“旧时王谢堂前燕,飞入寻常百姓家”。过去需要专业知识和专业设备才能实现的专业操作,伴随理念的转变和科技的进步,没有专业知识和专业设备的普通人,也能实现专业的操作。

打破平台壁垒,实现设计普惠化#

在 Figma 出现之前,主流的高保真设计工具如 Sketch 存在明显的使用门槛。它要求用户必须使用 macOS,并购买昂贵的许可证,将大量非 macOS 用户和预算有限的团队成员排除在协作流程之外。

相比之下,这类传统工具并未考虑跨平台协作或大众化普及的需求,设计过程被人为划分为“专业人士的特权”,限制了团队的协作广度与灵活性。

Figma 打破了这种局限。它基于浏览器运行,不依赖特定操作系统,完全免费即可使用。任何人只需打开一个链接,无需安装软件、无需购买授权,即可访问、编辑设计内容,真正实现了设计工具的普惠化和民主化。

与传统的云相比,Figma 不仅可以在云端存储,还可以在云端编辑。

这种开放路径让更多非设计岗位的成员也能平等地参与到产品设计中,推动了跨角色、跨平台的实时协作,大幅提升了团队的创造力与执行力。

降低专业门槛,提升非设计者的参与度#

与此同时,传统的专业设计工具虽然功能强大、上限极高,但也往往伴随着复杂的界面和陡峭的学习曲线。这些工具通常为受过专业训练的设计师而设计,对于产品经理、运营人员或初创团队的非设计成员来说,入门成本高、操作门槛大,往往让人望而却步。

相较之下,Figma 在保留专业能力的同时,更加注重易用性和引导式设计体验。它引入了诸如自动布局(Auto Layout)、元素约束(Constraints)等智能功能,帮助用户更轻松地控制界面排版和响应式行为,降低了“做出美观设计”的门槛。

即便是没有设计背景的成员,也可以通过拖拽组件、调整间距等直观操作,快速创建结构清晰、视觉统一的界面原型,不仅大幅缩短了学习周期,也提升了非设计岗位对产品视觉的参与度。

Figma 的这些设计理念,让它更像是“为每个人设计的设计工具”,如同 Notion 之于文档管理 —— 不仅满足专家的复杂需求,更让普通用户也能游刃有余地表达创意。

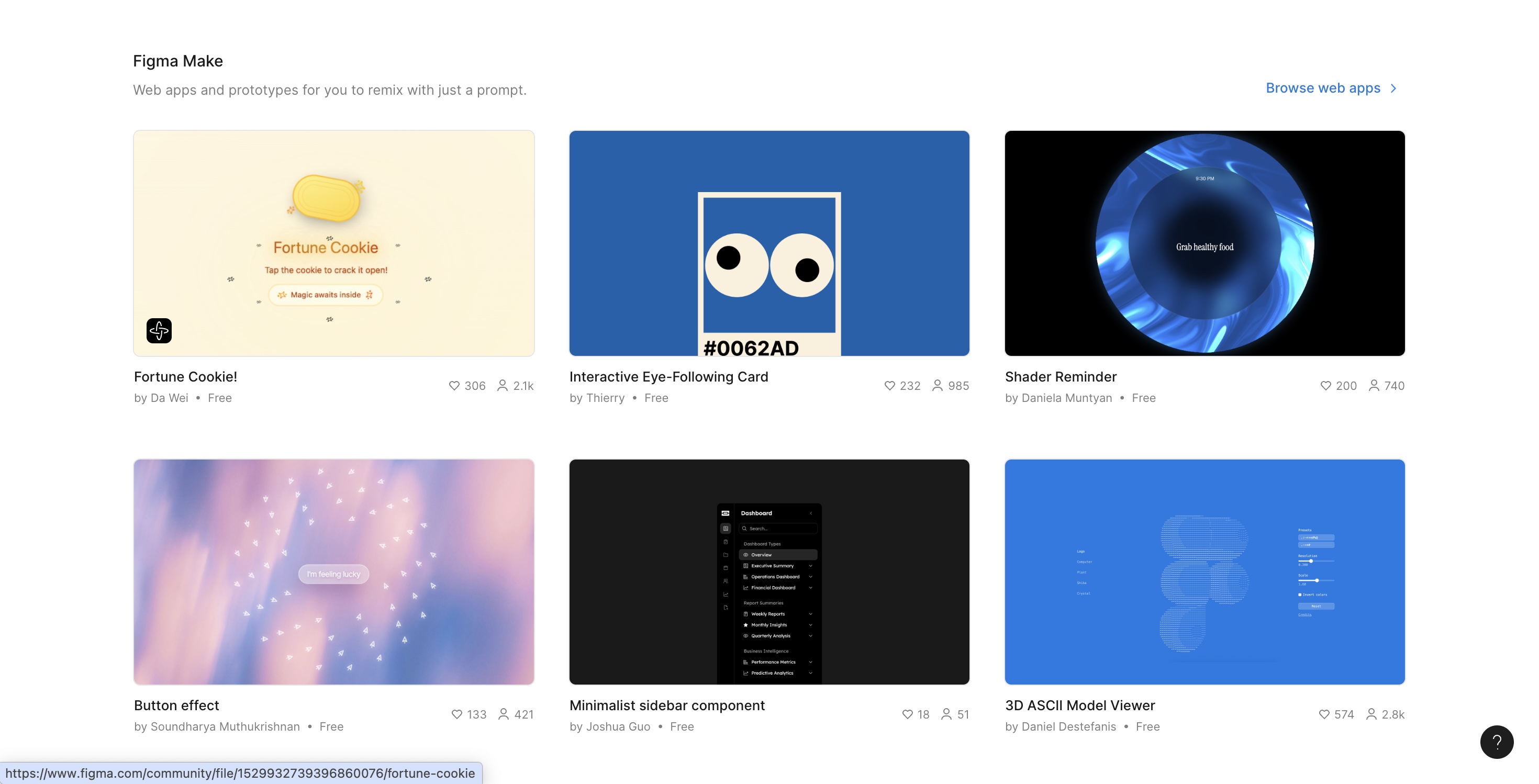

构建社区生态,实现设计知识的共享与再创造#

更重要的是,Figma 拥有一个开放的社区环境,允许用户和公司公开分享他们的设计。

与过去在网站上分享输出图像不同,Figma 社区分享的是完整的、可编辑的设计,包括其中的图层、组件以及更复杂的交互和动画。

这种无摩擦的分享流程使得用户能够顺畅地从消费者转变为创作者。

用户可以立即打开共享设计并将其用于自己的项目,复制一个共享设计副本到自己的工作区,随时可以编辑,这就像是为设计构建的 GitHub,但更符合设计的核心理念。

正是凭借对平台、技能和资源的彻底开放,Figma 才让“旧时王谢堂前燕”真正飞入了数字时代的“寻常百姓家”,完成了这场深刻的生产力平权变革。

提着锤子找钉子:Figma 的技术护城河#

技术缘起:从 WebGL 到创业#

提起 Figma 的技术故事,不得不提起的是 Figma 的两位创始人 Dylan Field 和 Evan Wallace。

Figma 的技术故事始于布朗大学,这也是两位创始人相遇的地方。Dylan Field 是一位布朗大学的学生,而 Evan Wallace 是一位图形学课程的助教。

2012年,Evan Wallace 开始了他对 WebGL 的探索。

WebGL 一种允许浏览器直接调用 GPU 的 JavaScript API,能够在网页中渲染高性能的 2D 和 3D 图形。

相比传统浏览器依赖 CPU 渲染 HTML 元素的方式,WebGL 的优势在于借助 GPU 进行硬件加速渲染,具备更强的图形处理能力和更高的实时交互性能。

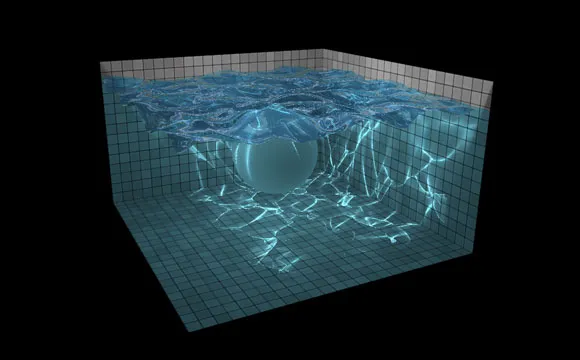

Evan Wallace创作的一系列令人惊叹的 WebGL 演示,例如一个在水中浮动的3D球,甚至登上了《连线》杂志。

与此同时,Dylan Field 申请并获得了由硅谷投资人 Peter Thiel 设立的 Thiel 奖学金。

这份奖学金极具争议性,它为20岁以下的年轻人提供10万美元,条件是他们必须辍学两年,全身心投入到自己的创业项目中。

最初,Dylan Field 申请奖学金的项目并不是 Figma,而是一个无人机项目。

但由于对隐私和安全的顾虑,Dylan Field 很快放弃了这个想法,他被 Evan Wallace 展现的 WebGL 技术的潜力深深地吸引,并很快转向使用 WebGL 在浏览器中构建工具。

初创的迷茫:提着锤子找钉子#

在决定技术路线最初的一段时间,Dylan 和 Evan 并没有找到合适的方向,而陷入了一种提着锤子找钉子的状态。

在这一段蛮荒岁月里,他们尝试制作了 3D 内容生成工具、照片编辑器,甚至还有一个被称为“Figma最糟糕的一周”的表情包生成器。

好在最终,他们砍掉了动画、3D设计、照片编辑等所有分散精力的功能,将所有资源聚焦于一个核心领域:界面设计。

技术突破:打造浏览器里的专业设计工具#

在传统观念中,专业图形软件对性能和内存的要求极高,而浏览器通常被认为无法胜任此类任务。好在他们有 Evan Wallace,一个被 Dylan Field 称为最聪明的程序员。

凭借 Evan 对 WebGL 的认知,Figma的工程师们设计了自己的渲染引擎,利用 WebGL 的低层绘制能力来实现了渲染管线、高效的大画布和图层混合模式。

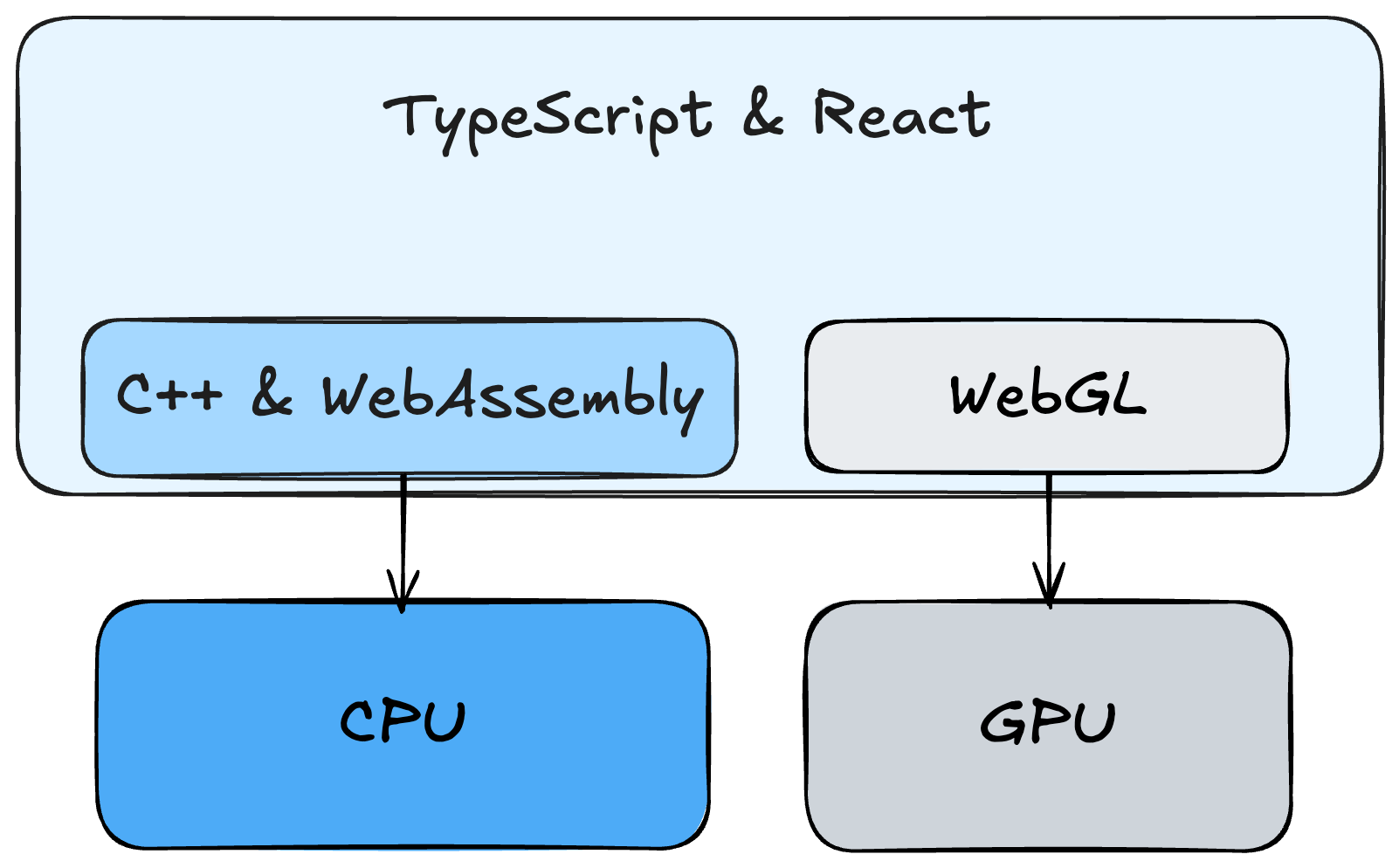

当 WebAssembly 面世后,Figma 又迅速使用 WebAssembly 构建了一套更高效的混合架构。

WebAssembly(缩写为 Wasm)是一种在 Web 浏览器中运行的二进制指令格式,与 JavaScript 相比,Wasm 采用二进制格式加载、静态类型、靠近底层,运行速度接近原生。

Wasm 和 WebGL 形成了互补的关系。用 Wasm 写游戏引擎逻辑、物理计算、内存管理,提高CPU性能;用 WebGL 执行图形渲染任务,利用GPU资源。

Figma的混合架构核心是一个用 C++ 编写的高性能底层。这个 C++ 核心负责处理最消耗计算资源的任务,包括渲染引擎、文档数据模型(场景图)等。这些 C++ 代码被编译成 Wasm。

这一决策带来了显著的成效:Figma 官方博客曾披露,通过采用 WebAssembly,他们成功将产品的加载时间缩短了3倍 。

与这个高性能核心相对应的是,Figma 的用户界面(UI)——即画布周围的工具栏、面板等——则采用了更灵活的现代Web技术栈:TypeScript 和 React 框架。

这种混合架构的精妙之处在于它实现了“两全其美”:既利用了C++和WASM的极致性能来保证核心设计体验的流畅,又利用了 TypeScript 和 React 生态系统的快速迭代能力来开发和维护复杂的用户界面。

护城河成型:实时协作驱动增长#

而 Figma 的另一个标志性功能——多人协作,则是用一个同步引擎完成。

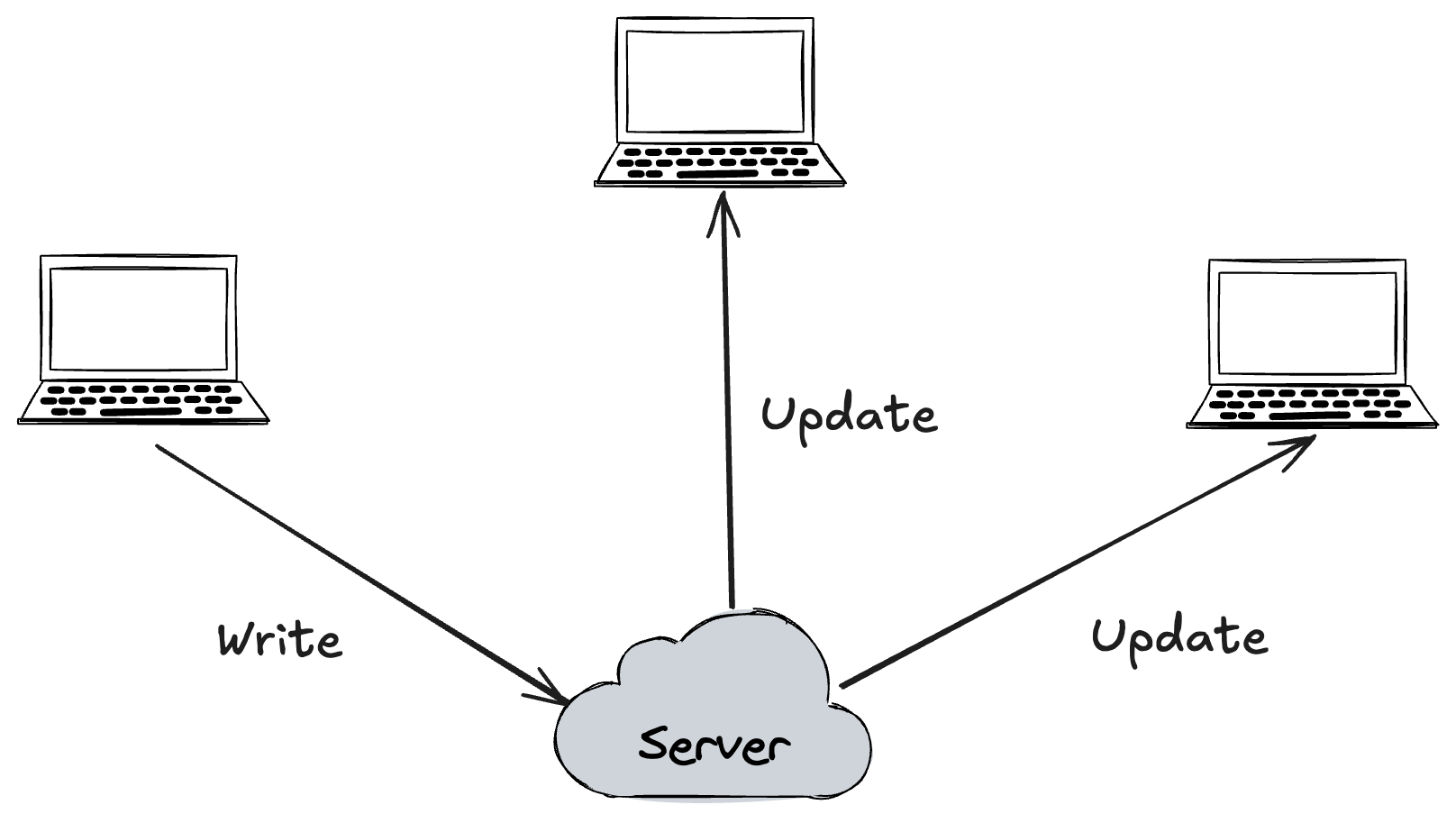

同步引擎的技术难点在于,它必须能够处理多用户同时对同一文档进行编辑时产生的冲突,并确保所有用户看到的都是一致的最终状态。

Figma的协作系统建立在客户端与服务器之间的持久性双向通信通道——WebSockets 之上 。当一个用户做出修改时,这个操作会通过 WebSocket 发送到服务器,服务器再将该变更广播给所有其他连接到该文档的客户端,从而实现光标和编辑内容的实时同步。

在处理并发编辑和数据一致性方面,Figma 的工程师们从“无冲突复制数据类型”(Conflict-free Replicated Data Types, CRDTs)中获得了灵感。

CRDTs是一种专为分布式系统设计的数据结构,能够确保即使在不同节点上发生并发修改,最终也能自动合并成一个一致的状态。

然而,Figma并没有完全采用去中心化的 CRDT 模型,而是将其核心思想应用于一个中心化的客户端/服务器架构中。

在这个模型中,服务器扮演着“单一事实来源”(single source of truth)的角色。

当两个用户同时修改同一个对象的同一个属性时(例如,同时改变一个矩形的颜色),冲突就产生了。

Figma的解决方案非常简洁:采用“后来者为王”(last-writer-wins)的原则。服务器会以它接收到操作的顺序为准,最后收到的那个修改操作将覆盖之前的操作,成为最终的权威状态。

这种中心化的 CRDT 变体,虽然在理论上不如纯 CRDT 模型,但实现起来更简单、高效,完全满足了设计工具场景下的需求。

这个强大的多人在线引擎是Figma协作文化的技术基石,也是其病毒式增长模式的关键推动力。

为了追求极致的性能和稳定性,该多人在线同步服务最初用 TypeScript 编写,后来被团队用 Rust 语言进行了重写。

Figma 的技术演进并非一蹴而就,而是在持续试错与聚焦中逐步清晰方向。

通过深挖 WebGL 与 WebAssembly 的潜力,自研渲染引擎与高性能架构,再到打造行业领先的多人协作系统,Figma 最终构建起一条难以复制的技术护城河。

这种从底层性能到协作体验的全方位打磨,不仅奠定了它在设计工具领域的领先地位,也让“在浏览器中做出专业图形工具”成为现实。

结语#

Figma 的崛起不仅是一场技术革新,更是一场理念的变革。从为精益产品设计提供落地平台,到推动生产力平权的实现,再到以浏览器为舞台构建专业图形工具的奇迹,它所重塑的不只是设计流程,而是整个数字创作的范式。

它让设计不再是某个专业群体的专属特权,而是每一个团队成员都能平等参与的协作语言。

当设计工具不再只是“工具”,而是成为一种连接思想、激发创意、提升执行力的“基础设施”,它的价值也远远超出了“绘图软件”的范畴。

Figma 正是凭借这种对产品、技术和协作哲学的全方位再定义,才能在拥挤的创业赛道中,走出一条无人复制的独立道路。上市,只是一个阶段的终点,更是创造力新纪元的起点。